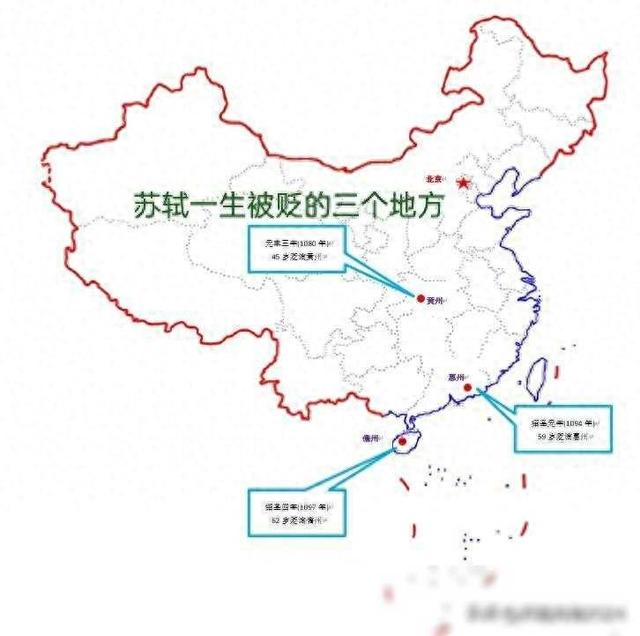

苏轼,北宋著名文学家,历史上享有极高声誉。然而,他蒙受过三次贬谪,这一段传奇经历却鲜有人知。据史料记载,苏轼先后被贬至黄州、婺州和惠州三地,每一次贬谪都带给他不同的遭遇和挑战。这三次贬谪之路揭示出了苏轼在政治风云变幻中所经历的坎坷,也反映出了当时官场的黑暗和腐败。深入探讨这一历史事件,或许可以更好地了解苏轼这位文学巨匠的内心世界和坎坷命运。

苏轼的45岁人生旅程,似乎充满了坎坷与磨砺。他曾三次遭贬,远离繁华的汴京,进入荒漠偏僻之地。这一切的根源在于,宋朝政治、经济、文化的焦点皆集中在汴梁城(今河南开封)。首次贬谪地点距汴京约五百公里;第二次更是跨越千里之外,抵达汴京以西;直至第三次,贬谪之地距离汴京已有1800公里。据载,公元1080年,45岁的苏轼被贬至黄州。元旦出行,直至农历二月初一才抵达黄州,耗时整整一个月。现在,我们驾驶汽车从北京至广州仅需六小时即可穿越横跨近3000公里的广阔疆域,其速度显然提高了120倍。相较之下,在宋朝,人们需要花费近一个月的时间才能完成这样的行程,无论是外出公干还是迁居调动。

这首诗名为《十二月二十八日蒙恩责授检校水部员外郎黄州团练副使》,源于乌台诗案后,苏轼在出狱之际所撰写,表达了对生活的豁达态度。诗句于黄州居所栖落后,苏轼游园散步时见长江与竹林景观,触景生情,创作出这首诗以抒发胸臆。

时光荏苒,岁月如梭。到了北宋绍圣元年(1094年),59岁的苏轼再被贬至惠州。当时,他虽身处定州知府任内,但此次贬谪却使他经历了人生中的最为漫长且艰辛的一段旅程。从定州到惠州的实际距离高达近两千公里,路途中屡遭官场陷害,最终被贬为宁远军节度副使,安置于惠州。历经六个月的旅行,终于在十月初二抵达惠州。相比之下,如今的乘车路线从定州到达惠州只需要18个小时左右,行进速度提高了180倍有余。

苏轼在惠州期间创作的《望湖亭》,描绘了八月份湖畔的景象,抒发了他在宁远军节度副使的角色定位下,对于报效国家的热忱以及对前途命运的深深忧虑。

综述而言,尽管这段艰难的45岁旅程让苏轼饱受煎熬,但他始终保持着豁达乐观的心态,以诗文赋予生命新的价值与意义。他用亲身经历告诉我们,无论生活如何波折艰难,只要坚守理想信念,勇敢面对现实,便能创造属于自己的精彩人生篇章。